<한겨레> 우리는 왜 죽음을 두려워할 필요 없는가(2015.3.27)

|

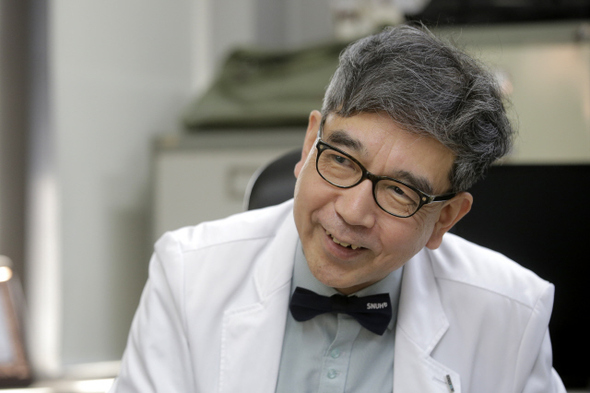

| 지난 16일 서울 종로구 연건동 서울대학교병원 내 연구실에서 정현채 교수를 만났다. ‘죽음학 전도사’를 자처한 그는 종교학과 의학의 전례 없는 학문간 협동을 통해 죽음에 대한 폭넓은 연구를 벌이고 있다. 사후세계와 윤회를 믿는 그에게 죽음은 “꽉 막힌 돌담 벽이 아니라, 다른 차원으로 이동하는 열린 문”이다. 강재훈 선임기자 khan@hani.co.kr |

|

| 지난 16일 서울 종로구 연건동 서울대학교병원 내 연구실에서 정현채 교수를 만났다. ‘죽음학 전도사’를 자처한 그는 종교학과 의학의 전례 없는 학문간 협동을 통해 죽음에 대한 폭넓은 연구를 벌이고 있다. 사후세계와 윤회를 믿는 그에게 죽음은 “꽉 막힌 돌담 벽이 아니라, 다른 차원으로 이동하는 열린 문”이다. 강재훈 선임기자 khan@hani.co.kr |